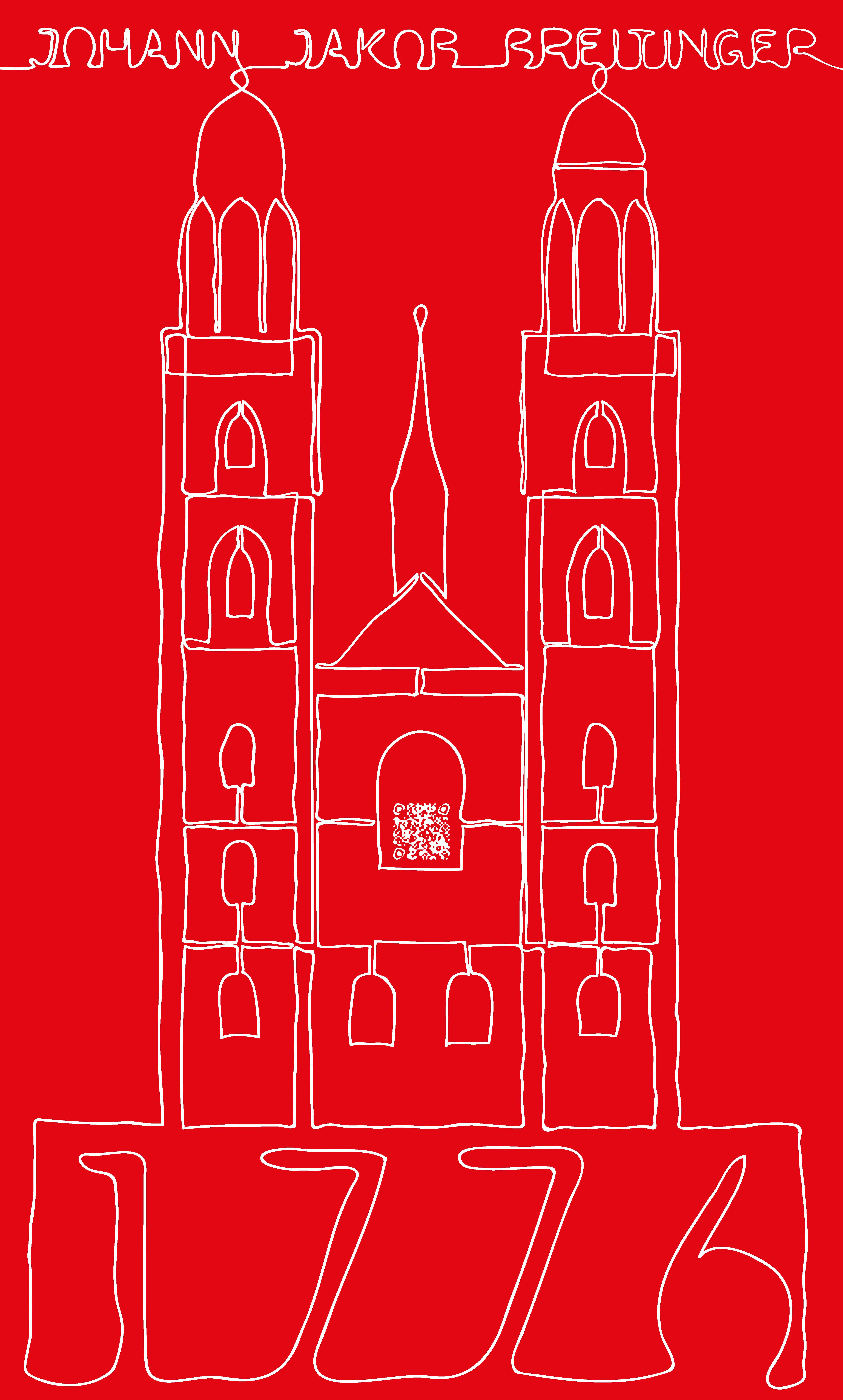

Breitinger-Kongress 2026

«In einer andern Ordnung, und mit andern Augen»

Johann Jacob Breitingers epistemologische Reformation

Internationale Jubiläumstagung zum 250. Todestag

Universität Zürich, 7. – 9. Mai 2026

Organisationsteam:

Frauke Berndt, Johannes Hees-Pelikan, Roland Spalinger

«[D]ie Welt ist jetzo unendlich weiter, als sie ehemahls war, und wir sehen alles in einer andern Ordnung, und mit andern Augen an» (Critische Abhandlung, 287). Während einer der tiefgreifendsten Umwälzungen der zentraleuropäischen Neuzeit beobachtet und reflektiert Johann Jacob Breitinger epistemische Neuformatierungen und stellt sich der Frage, wie sich menschliches Denken, Empfinden und Handeln durch diesen wissensgeschichtlichen Wandel neu erfassen lassen. Breitingers Antwort setzt bei der Sprache an, die er sowohl theologisch im Kontext von Exegese und Hermeneutik als auch philologisch im Hinblick auf Materialität, Semiotik und Poetizität einer eingehenden Analyse unterzieht. Das Ergebnis führt zu einer Epistemologie der Sinnlichkeit, die mit der physischen Bedingtheit des menschlichen Erkennens kalkuliert und dabei auf ein Erkenntnissubjekt stösst, das auch einen Körper hat. Mit dieser Theorie eines mit der Welt und ihren Objekten verbundenen Subjekts orchestriert Breitinger zeitgenössische Erkenntnisdiskurse und nutzt sie darüber hinaus, um in wissenschaftspolitische, soziokulturelle sowie institutionelle Gefüge aktiv einzugreifen. Davon zeugt sein Gesamtwerk, das an der Jubiläumstagung zu seinem 250-jährigen Todestag zum ersten Mal überhaupt im ganzen Umfang zur Debatte stehen wird.

Als ordinierter Geistlicher sieht Breitinger das primäre Ziel seines Wirkens in der gesellschaftlichen Erbauung (aedificatio/oikodomé), die er jedoch mehr als ethisches denn als theologisches Projekt begreift. Deshalb engagiert er sich nach seinem Studium auch nicht als Theologe, sondern einerseits als Publizist von Moralischen Wochenschriften, andererseits als wirkmächtiger Reformator innerhalb der Schweizer Bildungsinstitutionen. Ausgehend von den Paulinischen Briefen (insbes. 1 Kor) stösst er auf die Relevanz von verschiedenen Darstellungs- und Verstehensmodi für die Erbauung des Menschen (vgl. Eclogæ), was ihn direkt zur «Kraft» der Sprache führt. Sowohl für die Bildung des individuellen Menschen als auch für gesellschaftspolitische Organisationsstrukturen besitzt die Sprache spezifische Formungspotenziale, die Breitinger theoretisch analysiert und praktisch in Dienst nimmt.

Die epistemische Leistung der Sprache verfolgt Breitinger in alle Richtungen (vgl. Oratio, qua adiit Literaturæ Græcæ Professionem publicam). Bereits ihre Materialität verantwortet die Art und Weise, wie die Bedeutung eines Zeichens zustande kommt, indem sie der Sprache eine spezifische Kraft verleiht. Seine Bedeutungstheorie weitet Breitinger über Wörter auf Tropen und Figuren aus, was einen semiotischen Mehrwert seiner Überlegungen zur Poetik gegenüber der noch vertretenen Bedeutungstheorie innerhalb seiner Logik (vgl. Artis cogitandi principia, 35–36; Dissertatione logica) ergibt. Mit «sinnlichen Bildern und Gleichnissen» lässt sich nicht nur zur Darstellung bringen (Critische Dichtkunst I, 8), was sich einer begrifflichen Repräsentationslogik entzieht, sondern auch eine Kraft auf die menschliche Seele ausüben, die so in ihrem Denken, Empfinden und Handeln geformt wird (vgl. Spalinger 2024).

Die gezielte Kalkulation mit einer auf die Sinnlichkeit ausgerichtete Semiotik erlaubt es Breitinger, zu einer systematischen (proto-)ästhetischen Theorie zu gelangen, in der sinnliches Erkennen von der «Funktion einer bestimmten Darstellungsform» abhängt (Wankhammer 2016, 118). Völlig radikal denkt er dabei selbst den Philosophen als sinnliches Wesen, das die Welt einzig mit einer «in den groben Cörper eingesenckten Seele» erkennen kann (Critische Dichtkunst I, 8). Breitinger setzt deshalb bei der Aufmerksamkeit (attentio) an, die den Weltzugriff strukturiert und die eine andere Art des Sehens ermöglicht (vgl. Wankhammer 2020). Die körperliche Situierung in der Welt und keine abstrakte, rationalistische Spekulation bildet deshalb den unhintergehbaren Modus von Breitingers Theorie der Sinnlichkeit. Freilich hängt diese Situierung wiederum von soziokulturellen, geschlechtsspezifischen, ethnischen etc. Spezifika ab, die gerade durch Breitingers epistemologische Reformation naturalisiert werden.

Als erkennendes Wesen bleibt der Mensch also mit seiner Umwelt verbunden, sodass er gewissermassen einen Knotenpunkt in der Verbindung der Dinge bildet. Den rationalistischen Logozentrismus überschreitet Breitinger in Richtung einer symbiotischen Ordnung der Welt, wie sie erst mit der Frühromantik am Horizont der Philosophie erscheinen wird. Das Sehen «mit andern Augen» macht dabei selbst vor Prothesen nicht halt, mit denen das Auge bruchlos ins «Vergrösserungs-Glase» übergeht (Critische Dichtkunst I, 122 u. 308; vgl. Gess 2016). Daraus resultiert eine Epistemologie, die dem Anthropozentrismus entkommt und menschliche Erkenntnis immer schon in Abhängigkeit zur Umwelt konzipiert, was Schnittstellen anbietet, die sich problemlos posthumanistisch weiter entfalten lassen.

Eine solche, in der Welt situierte Erkenntnistheorie bildet dann auch Breitingers Ausgangspunkt, um immer wieder erfolgreich an gesellschaftspolitischen Diskursen, in pädagogischen Institutionen oder auch innerhalb von Zensurbehörden zu partizipieren und in die gesellschaftlichen Debatten zu intervenieren. So bemüht er sich darum, das zu Beginn des 18. Jahrhunderts verstaubte Collegium Carolinum in Zürich gegen erheblichen Widerstand auf einen internationalen Standard zu bringen, ja gar zu einer akademischen Vorreiterrolle zu verbessern. Neben dem akademischen Betrieb zielt Breitinger aber auch auf eine Breitenwirksamkeit seines Schaffens ab, wenn er beispielsweise zusammen mit Johann Georg Altmann, Johann Jacob Zimmermann oder Johann Jacob Bodmer verschiedene Zeitschriften herausgibt und dadurch zur Bildung der Mitglieder einer neuen, nämlich genuin bürgerlichen Gesellschaftsform beiträgt.

Der Jubiläumskongress möchte die Möglichkeit nutzen, um Breitingers Werk und Schaffen in seiner ganzen Breite und Tragweite zur Diskussion zu stellen. Dazu dienen drei übergeordnete Sektionen:

- Theologie und Hermeneutik: So wenig Breitingers theologische Arbeiten bisher von der Forschung beachtet wurden, so wesentlich erweisen sich gerade Theologie und Hermeneutik für seine Poetik, (Proto-)Ästhetik sowie gesellschaftspolitischen und institutionellen Aktivitäten (vgl. De principiis). Dies zeichnet sich bereits in seinen ersten Publikationen ab: Beispielsweise arbeitet er als 19-jähriger Student an einer Abhandlung (vgl. Exercitatio theologica), die Jesaias’ ‹Stimme in der Wüste› als figura Johannes’ des Täufers (vgl. Jes 40,3; Joh 1,23) sowie die Funktion dieser Stimme analysiert, die Menschen zur Konversion (metanoia) zu bewegen (vgl. dazu auch Zacharias ut mutus orator). Wie Breitinger die Macht der Sprache, Menschen zu formen, in seinen theologischen Arbeiten zu theologischer Exegese und Hermeneutik entdeckt, soll in der ersten Sektion untersucht werden. Dabei interessieren ihn insbesondere die auf Sprache sowie deren Verstehens- und Wirkungsmöglichkeiten reflektierenden Stellen des ersten und zweiten Testaments, wobei er bei dem lutherischen Grundsatz sola scriptura ansetzt und diesen für Fragen fruchtbar macht, die von der Editionsphilologie bis zur Poetologie reichen.

- Epistemologie und Ontologie: Weil menschliches Denken, Empfinden und Handeln von sprachlichen Strukturen abhängen, wie Breitinger feststellt, entwickelt er ein neues epistemologisches Fundament, das er in der Semiotik verankert. Die Abhängigkeit einer ontologischen Ordnung der Welt vom epistemologischen menschlichen Zugriff auf die Welt führt Breitinger zur Rolle von sinnlichen Zeichen und Bilder, die er hauptsächlich in der Poesie beobachtet und in seinen Poetiken systematisch untersucht. Mit dieser Theorie der Sinnlichkeit steht die Verbindung von Epistemologie und Ontologie zur Debatte, welche die Ordnung der Dinge an den diese Dinge wahrnehmenden Augen ausrichtet. Breitingers Überlegungen zur Funktion der Darstellung allgemein und der Poesie im Besonderen für Epistemologie und Ontologie führen direkt zu einem pas de deux mit dem Diskursivitätsbegründer der Ästhetik, Alexander Gottlieb Baumgarten: Breitinger lobt Baumgarten in seiner Vertheidigung der Schweitzerischen Muse, Hrn. D. Albrecht Hallers (1744) für dessen Poetik in den Meditationes philosophicae (1735), Baumgarten wiederum lehnt die Struktur seiner Aesthetica (1750/1758) stark an Breitingers Critische Dichtkunst (1740) an und übernimmt eine ganze Reihe an epistemologisch zentralen Argumenten und Motiven von der Critischen Dichtkunst. Die epistemologische und ontologische Funktion von Breitingers (proto-)ästhetischen Schriften soll die zweite Sektion ins Zentrum einer diskursanalytischen sowie ideengeschichtlichen Untersuchung stellen.

- Gemeinschafts- und Gesellschaftsbildung: Breitingers epistemologische Reformation ist kein Projekt, das am Rande des Papiers Halt macht. Dabei spielen nicht zuletzt diejenigen tradierten Gattungen eine zentrale Rolle, die sich dazu anbieten, keine Grenze zwischen Theorie und Praxis zu ziehen. Anschaulich zeugt beispielsweise seine Trostschrift (consolatio) davon, wie er einerseits durch die schriftliche Performanz ganz pragmatisch der Familie Escher zum Tode ihres Sohnes Trost spendet, andererseits gerade dabei eine Theorie der Trauer, der Seele und der Seelenheilkunde erstellt (vgl. Trost-Schrift). Ähnliches gilt für seine Streitschriften (vgl. exemplarisch Der gestäupte Leipziger Diogenes), seine akademischen und kirchlichen Reden (vgl. Drey Reden;Orationes IIII. Solennes; Schwitter 2025), seine Schulbücher (vgl. exemplarisch Catechesis doctrinae politicæ) oder auch sein Briefwechsel, der von einer nicht zu unterschätzenden Funktion innerhalb des europäischen Gelehrtennetzwerkes zeugt (vgl. Lütteken/Mahlmann-Bauer 2009). Schliesslich bilden vor allem die mit Bodmer gemeinsam verfassten und herausgegebenen Moralischen Wochenschriften einen gesellschaftspolitischen Beitrag (Hees-Pelikan 2024). Die dritte Sektion soll deshalb konsequenterweise Gemeinschafts- und Gesellschaftsbildung sowie die soziokulturellen und institutionellen Umstände in den Blick nehmen, in denen Breitingers Werk zustande kommt. Ein Schwerpunkt gilt dabei der Wechselwirkung von Theorie und Praxis, die sich bei Breitinger abzeichnet und die er zugleich auch immer wieder reflektiert.

Bibliografie

Bio-Bibliografien zu Breitinger finden sich in:

Primärliteratur (Breitinger)

Artis cogitandi principia ad mentem recentiorum philosophorum compendio exhibita […]. Zürich 1736.

Catechesis doctrinae politicæ veterum testimoniis confirmata. In usu classium. Zürich 1773.

Diatribe Historico literaria in Versus obscurissimos a Persio Satira prima citatos. Zürich 1723.

Dissertatione logica vim argumenti quod a consensu multitudinis duci solet. Zürich 1748.

Exercitatio theologica, de S. Johannis B. ministerio, prior. Zürich 1720.

Orationes IIII. solennes, quibus Ecclesiæ Christ. Turicens. Natales concelebravit. Zürich 1776.

Vertheidigung der Schweitzerischen Muse, Hrn. D. Albrecht Hallers. Zürich 1744.

Sekundärliteratur

Hees-Pelikan, Johannes: Johann Jakob Bodmers Arbeit an der Ästhetik. Göttingen 2024.

Wankhammer, Johannes: Creatures of Attention. Aesthetics and the Subject before Kant. Ithaca 2024.